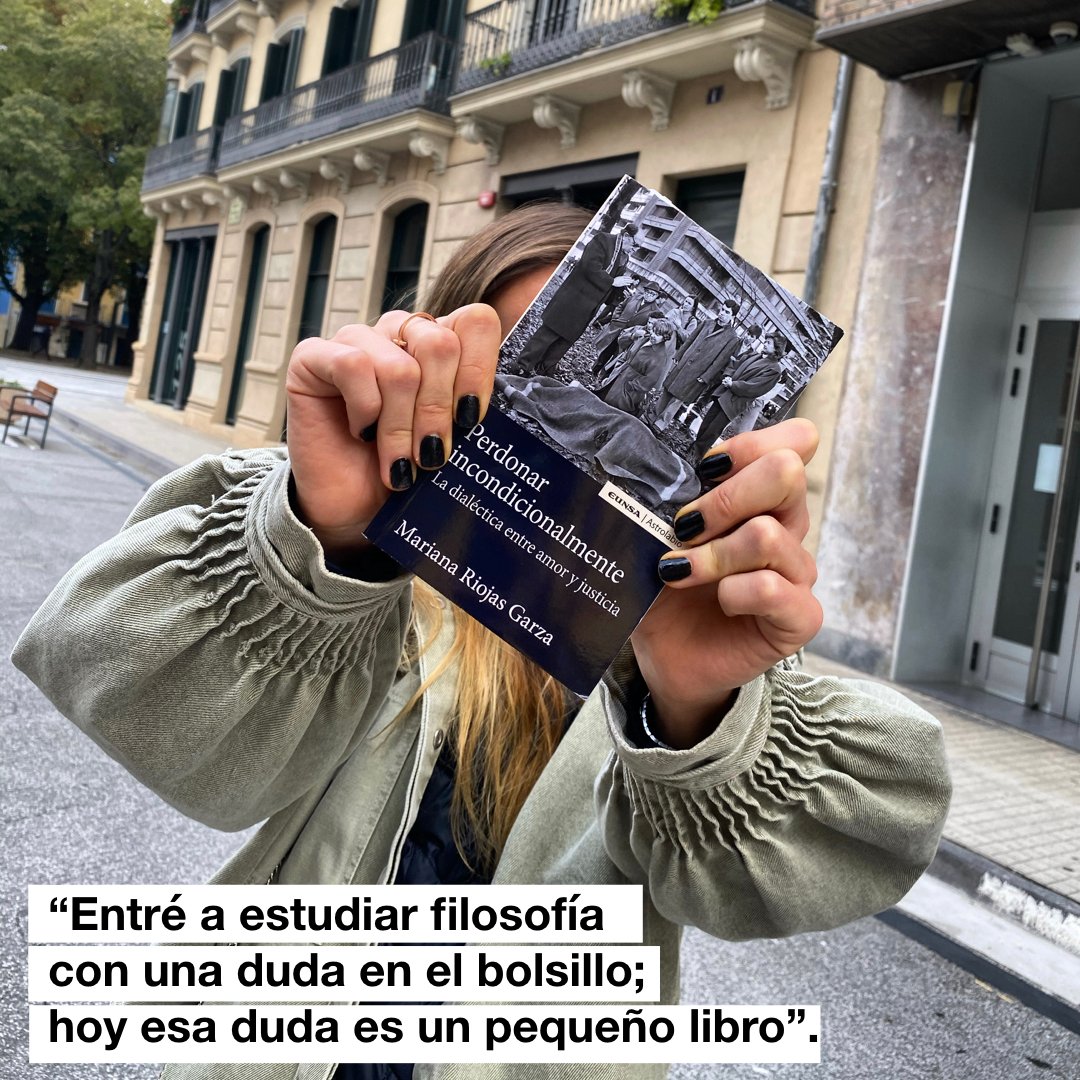

Entré a estudiar filosofía con una pregunta en el bolsillo. Esta duda no me dejó en paz y terminó inspirando mi tesis de licenciatura. Prosperó en mi mente hasta la maestría y me persigue aún al día de hoy. Así, después de varios años de pensar, leer y escribir sobre el mismo tema, llegó el momento de llevar nuestra relación al siguiente nivel: platicarle al mundo de lo nuestro.

Formalizar la relación implicaba entablar contacto con un ente el cual conocía sólo a través de mitos lejanos y tenebrosos: la editorial. Tocaba extraer mi primogénito, “Versión final final 2”, del ordenador y someterlo ante un tribunal muy particular, uno que mide tu investigación de acuerdo a potenciales ingresos.

Recibí un contrato que establecía una serie de condiciones con las cuales no me encontraba particularmente satisfecha, no obstante pensé firmarlo de inmediato y acceder igualmente. Sin embargo, decidí primero llamar a casa para narrar el estado de la cuestión. Por suerte, mi hermano adolescente se encontraba del otro lado de la línea y contribuyó a la problemática con el siguiente consejo: “Mariana, no sé mucho de estas cosas, pero ayer vi una película aburridísima en la que una niña estaba por vender sus derechos a una editorial que no le convencía. Al final, decide no hacerlo y le fue muy chido. Entonces, si no te convence, no lo hagas”. Se refería al caso de Jo March en la más reciente versión de Mujercitas.

Disculpémoslo, es muy joven.

Revisé una editorial distinta cuyas condiciones consideraban de algún modo la dignidad del autor y hasta entonces firmé. El libro se imprimió y conoció el mundo. “¿Qué se siente?” me preguntan con frecuencia, y esto precisamente, querido lector, es lo que a modo de terapia vengo a compartir.

Sócrates advirtió sobre los peligros de la escritura. Insistió en este punto, cuenta Platón, por más de un motivo. Uno de ellos es la posición indefensa de una idea al ser plasmada sobre materia: “Lo que una vez está escrito rueda de mano en mano, pasando de los que entienden la materia a aquellos para quienes no ha sido escrita la obra, sin saber, por consiguiente, ni con quién debe hablar, ni con quién debe callarse". (Fedro, 274c-277a.) Y así, lo compara con un hijo que voltea a su padre exigiendo socorro ante el insulto o rechazo.

¿Habré dejado un huérfano? Puede ser. ¿Habré dejado mis ideas desoladas a ser devoradas por el mundo? También. Sin embargo, de ello he concluido dos cosas para mi consuelo: la primera es que, como a los hijos, los autores debemos proporcionar a nuestras obras las herramientas necesarias para defenderse por sí mismas. La segunda, si dicha empresa fracasa, por lo menos (me parece) podemos aportar al lector algo tan importante como la defensa de una idea: preguntas. Al final, gestar preguntas en el lector —en este caso concreto la pregunta es, ¿qué es eso que llamamos perdón?— representa la génesis de la reflexión y el diálogo.

Por ahora, entre vértigo y emoción me encuentro rodeada de críticas, comentarios y aportaciones enormemente enriquecedoras. Cuál madre primeriza, emito instintivamente una sonrisa nerviosa al escuchar “Y el segundo, ¿pa’ cuando?”.

Pon tu comentario abajo.